zangrie luc heusch luc (1 Ergebnisse)

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (1)

- Magazine & Zeitschriften

- Comics

- Noten

- Kunst, Grafik & Poster

- Fotografien

- Karten

- Manuskripte & Papierantiquitäten

Zustand

- Alle

- Neu

- Antiquarisch (1)

Einband

- alle Einbände

- Hardcover

- Softcover (1)

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe

- Signiert

- Schutzumschlag

- Angebotsfoto (1)

Gratisversand

- Versand nach USA gratis

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Les Institutions, la Religion et l'Art des Ba buye (groupes Ba sumba, Ma nyema, Congo belge).

Anbieter: Librairie L'Abac / Gimmic SRL, Bruxelles, Belgien

Verbandsmitglied: ILAB

Buch

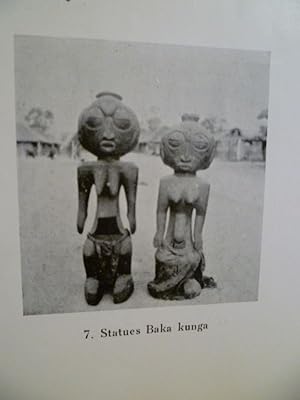

Librairie orientaliste Paul Geuthner, Société Ethnographique de Paris, années 1947-1950, Nouvelle série N°45. Un fascicule agrafé (19 x 28,5 cm) de 26 pages. Couverture légèrement usée avec une petite déchirure, sinon bon exemplaire. 10 reproductions photographiques de statues. Luc de Heusch a suivi des études à l'Université Libre de Bruxelles puis à la Sorbonne. Attaché comme ethnographe à l'Institut pour la Recherche en Afrique Centrale. Dès 1947, sous le pseudonyme de Luc Zangrie, il est assistant de Henri Storck pour les films "Rubens" et "Au Carrefour de la vie". Il participe dès sa création au mouvement Cobra. Dans le cadre de ce mouvement, il écrit avec Dotremont et Alechinsky le scénario du poème cinématographique "Perséphone" en 1951. Après une mission au Congo, il est attaché à l'ULB en qualité de professeur d'ethnographie (1956) et devient directeur de la section ethnographique de l'Institut National de Cinématographie Scientifique de Bruxelles. En 1957, il réalise avec son ami Jean Raine le film "Michel de Ghelderode" pour la RTB. Par la suite, il a réalisé de nombreux courts métrages consacrés à des artistes contemporains dont "Magritte ou la leçon de choses", "Alechinsky d'après nature", "Dotremont-les-logogrammes". Luc de Heusch (1927-2012) est né à Bruxelles et après de nombreuses expéditions aux quatre coins de l'Afrique, c'est dans cette même ville qu'il s'éteint à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Cinéaste, anthropologue et écrivain belge, il a été, de 1955 à 1992, professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'ULB (Université libre de Bruxelles). À propos de son apprentissage artistique et intellectuel, il écrit : « Au cours des années sombres de l'occupation nazie, j'ai successivement découvert Rimbaud, Freud, Malinowski, Frazer et l'éclat poétique du surréalisme. En 1947, je me suis précipité à Paris pour rencontrer André Breton. J'avais vingt ans. Il m'a reçu à sa façon, amicale et sérieuse à la fois, entouré de poupées Hopi3 et de magnifiques peintures que, dans mon enthousiasme, j'ai à peine remarquées. Sans hésiter, il dirigea mes pas hésitants vers l'homme qui était en quelque sorte le chaman du groupe : Pierre Mabille, médecin, psychologue, sociologue et voyant, qui venait de rentrer d'Haïti, émerveillé par la diversité de la race humaine, individuellement et collectivement. C'était lui qui, avec son esprit totalement libéré et son intelligence jamais dépourvue de sensibilité, cultiva plus que quiconque mon amour naissant pour l'anthropologie, tout en me mettant en garde contre une excessive solennité. » L'influence du surréalisme est rampante dans toute l'uvre de Heusch. C'est le nain caché du « Turc mécanique » de sa pensée. Dans sa jeunesse, de Heusch étudie l'histoire de l'art et la sociologie. Entre 1947 et 1949, il est pendant ses études à l'ULB ! l'assistant du cinéaste belge Henri Storck et à partir de 1952, il évolue dans les cercles de l'anthropologue et cinéaste français Jean Rouch.6 Bien que souvent considéré comme l'épigone de ses deux mentors, de Heusch est pourtant un cinéaste avec une voix propre, ainsi que l'un des pionniers de l'anthropologie visuelle, une importante figure du cinéma ethnographique et l'un des précurseurs d'un cinéma mêlant dispositifs documentaires et fictionnels. Les films de l'américain Robert J. Flaherty, qui a notamment réalisé Nanook of the North (1922), Moana (1926) et Man of Aran (1934), le marquent fortement. Au début des années 1950, il effectue un travail de terrain dans l'ancien Congo belge (République démocratique du Congo depuis 1997) et au Rwanda. De Heusch est le premier anthropologue à mettre en pratique le modèle structuraliste en Afrique centrale, dans le sillon de Claude Lévi-Strauss. Il est par ailleurs est un fervent anticolonialiste, ardent défenseur de Patrice Lumumba (il dénonce le meurtre de Lumumba comme étant le résultat d'un ordre colonial raciste jamais préoccupé par l'émancipation des Congolais) et critique explicitement l'avidité et la cruauté des puissances occidentales en Afrique. Il est également très dur à l'égard du rôle des Belges dans l'histoire du Rwanda et du génocide de 1994 et très conscient de notre ignorance de l'histoire du continent africain : « L'absence d'archives nous rend aveugles aux bouleversements sociaux et politiques que nombre de sociétés africaines ont connus depuis des siècles. »9 Outre sa préoccupation pour l'anthropologie et le cinéma, de Heusch est également un grand amateur d'art. Entre 1949 et 1951, il vit avec, entre autres, Pierre Alechinsky, Christian Dotremont, Asger Jorn, Michel Olyff et Hugo Claus au sein de la communauté d'artistes Ateliers du Marais, rue du Marais à Bruxelles. Outre deux films ethnographiques en Afrique centrale, Fête chez les Hamba (1955)10 et Rwanda, tableaux d'une féodalité pastorale (1955),11 il produit plusieurs films ethnographiques en Belgique, tels que Gestes du repas (1958) et Les amis du plaisir (1961), plusieurs films d'artistes, Magritte ou la leçon des choses (1960), Alechinsky, d'après nature (1970) et Dotremont-les-logogrammes (1972), ainsi qu'un long métrage, Jeudi on chantera comme dimanche (1967). Son premier film en 1951, Perséphone, réalisé sous le pseudonyme de Luc Zangrie, est une oeuvre unique et très expérimentale : il s'agit du seul film tourné sous le drapeau Cobra. Livres.